Brahmanes indiens et druides celtiques partagent une origine commune

Un essai du chercheur Mathieu Halford, écrit en collaboration avec l’historien Bernard Sergent, explore les nombreuses similitudes entre brahmanes indiens et druides celtes, ainsi qu’entre leurs sociétés, faisant l’hypothèse d’une origine indo-européenne commune.

Un coup de coeur de Christine Chaput

À première vue, cet article du Monde joint ci-dessous semble s’éloigner du yoga. Pourtant, il me paraît intéressant d’explorer nos origines culturelles, surtout lorsqu’elles révèlent des liens profonds avec notre héritage actuel et qu’elles nous ramènent à cette quête d’intériorité qui anima aussi les Celtes.

Dans le cadre des racines indo-européennes, ce sujet m’a particulièrement touchée : il vient éclairer un héritage ancien et partagé.

Nos langues sont le plus souvent abordées à travers leurs origines grecques ou latines. Pourtant, elles appartiennent toutes au vaste ensemble des langues indo-européennes. Par quelles migrations, quelles preuves linguistiques ou culturelles cette filiation s’établit-elle ?

La présence de racines sanskrites dans nos langues européennes est manifeste. Prenons l’exemple du mot sanskrit āsana, qui signifie d’abord « assise » (racine as), avant de désigner la « posture » ; les premières postures codifiées n’étaient d’ailleurs que des variantes de positions assises. De même, sthiti, dans samāsthiti, partage sa racine avec la famille de mots français autour de « stable » et « stabilité ».

Fait intéressant : la grammaire allemande se construit comme celle du sanskrit, avec le verbe placé en fin de phrase ; il est donc assez naturel pour les germanophones d’en saisir la logique et la rigueur.

Ce parallèle entre les cultures des druides celtiques et des brahmanes indiens m’a interpellée, d’autant plus qu’il fait écho à la civilisation à l’origine des Véda (déjà évoquée sur ce site). Les racines mêmes de uid (dans druides) et ueid (dans Véda) signifient « savants ». Les structures sociales antiques reposaient sur les mêmes trois ordres, et de nombreuses similitudes apparaissent : qu’elles soient métaphysiques, spirituelles ou cosmiques, elles traduisent une vision commune de l’Univers et de la quête d’éveil.

Ainsi, l’Orient et l’Occident n’ont peut-être jamais été aussi séparés qu’on le croit, malgré les 7 000 kilomètres qui les éloignent.

L’article développe le thème du livre Druides celtiques et brahmanes indiens. Aux sources d’un héritage indo-européen de Mathieu Halford, avec la contribution de Bernard Sergent.

Je vous en souhaite une belle découverte.

Christine Chaput — Novembre 2025

L’article du Monde

Nous reproduisons ci-dessous avec l’autorisation du journal le Monde cet article passionnant publié le 16 janvier 2022. Un grand merci au journal Le Monde.

Un essai du chercheur Mathieu Halford, écrit en collaboration avec l’historien Bernard Sergent, explore les nombreuses similitudes entre brahmanes indiens et druides celtes, ainsi qu’entre leurs sociétés, faisant l’hypothèse d’une origine indo-européenne commune.

Propos recueillis par Youness Bousenna

Sociales, mythologiques, métaphysiques… Les ressemblances entre druides et brahmanes, ainsi qu’entre les sociétés celtes et indiennes, sont frappantes. Mathieu Halford, ingénieur agronome belge de 43 ans et chercheur indépendant, creuse la piste.

Dans Druides celtiques et brahmanes indiens. Aux sources d’un héritage indo-européen (Almora, 325 pages), un essai écrit en collaboration avec Bernard Sergent, historien au CNRS et président de la Société de mythologie française, il avance l’hypothèse d’une culture indo-européenne originelle remontant à l’époque néolithique, dont les sociétés celtes et indiennes seraient issues.

Comment vous est venue l’intuition qu’il existerait une racine commune entre druides celtiques et brahmanes indiens ?

Je m’intéresse depuis l’adolescence à la culture celtique, en particulier le druidisme ancien, par fascination pour ce paganisme préchrétien. Pour croiser mes recherches avec celles de professionnels, et surtout pour me tenir au courant des études en cours, je suis devenu membre de la Société belge d’études celtiques (SBEC) en 2017.

C’est peu après que l’intuition d’une parenté entre druides et brahmanes m’est venue, en lisant la Bhagavad-Gita [épisode célèbre du Mahabharata, épopée fondatrice de la culture indienne] en 2019. J’ai en particulier été saisi par la proximité du chant VII, sur la façon dont l’esprit peut s’identifier à toute chose, et le chant celtique d’Amorgen, druide mythique cité dans l’épopée irlandaise du Livre des conquêtes, dont les propos sont quasi identiques. D’où l’idée que brahmanes indiens et druides celtiques partagent une origine commune. J’en ai tiré deux articles parus dans la revue Keltia.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés Pourquoi certains mythes sont communs à l’humanité entière

L’historien Bernard Sergent, membre du comité de lecture de cette publication et qui avait lui-même effectué un travail précédent – non publié – de rapprochement entre druides et brahmanes, a alors lancé l’idée d’une collaboration. Le livre Druides celtiques et brahmanes indiens est donc une juxtaposition de nos recherches. Il est le premier spécifiquement consacré à cette question, même si bien d’autres auteurs ont déjà noté les ressemblances entre cultures celte et indienne, ainsi que leurs personnages religieux – les premiers à l’avoir fait étant les Grecs Diogène Laërce et Dion Chrysostome.

Ces dernières décennies, plusieurs sommités des études celtiques ont mentionné cette proximité, comme l’historienne des religions Françoise Le Roux (1927-2004), le linguiste Christian-Joseph Guyonvarc’h (1926-2012) et l’Irlandais Myles Dillon (1900-1972). Reste à savoir si elles sont le fruit d’un héritage commun, d’un emprunt ou d’un développement parallèle indépendant. L’hypothèse la plus plausible est, à mon sens, celle d’un héritage commun, tant les similitudes sont nombreuses.

Vous situez cette origine commune chez les Indo-Européens, peuple dont l’existence est seulement supposée, et parfois contestée. Quelle est votre hypothèse sur le plan historique ?

En me basant sur l’ouvrage Les Indo-Européens (1995)de Bernard Sergent, nous pouvons faire remonter l’origine à ce peuple qui aurait vécu au nord du Caucase, entre la mer Noire, la mer Caspienne et le sud-est de la Russie actuelle, entre − 5 000 et − 3 000, c’est-à-dire durant le néolithique. C’est l’hypothèse de la culture des kourganes, qui est donc celle d’une dissémination à partir d’un centre dans les deux directions, jusqu’à la vallée de l’Indus puis la vallée du Gange du côté oriental et jusqu’en Europe du côté occidental, avec une acculturation progressive des sociétés déjà établies.

La culture celte antique, dont l’apogée se situe à l’âge du fer, au premier millénaire avant notre ère, va s’épanouir sur un vaste triangle allant de l’Irlande au Portugal et à la Turquie. L’hypothèse de deux branches reliées à un foyer commun expliquerait les nombreuses similitudes – coutumes, art poétique, structure sociale… – attestées entre Celtes et Indiens, pourtant séparés par sept mille kilomètres.

Dans quel environnement culturel émergent les brahmanes et les druides, que vous qualifiez de « brahmanes de l’ancienne Europe » ?

Les brahmanes apparaissent dès la première religion de l’Inde antique, le védisme, attestée entre 1500 et 500 avant notre ère, prolongée ensuite dans l’hindouisme. Pratiqués sous diverses formes, le védisme comme l’hindouisme sont des religions portées par une littérature orale en vers ou en prose transmise par des brahmanes poètes – et qui sera bien plus tard conservée par écrit à la demande de savants européens. Les hymnes védiques étaient notamment déclamés par des rishis, considérés comme des voyants, à l’image des filid celtes, eux aussi qualifiés de voyants et chargés de transmettre leur culture orale.

« L’hypothèse de deux branches reliées à un foyer commun expliquerait les nombreuses similitudes entre Celtes et Indiens »

Les druides, dans la tradition orale préchrétienne, étaient quant à eux les grands sages de ces temps anciens, occupant les fonctions les plus éminentes de leur société. Grands conseillers des rois, avec qui ils formaient un binôme, les druides avaient une fonction sacrée, comme les brahmanes indiens. Ces polymathes connaissaient l’astronomie, l’histoire, la généalogie des rois, la magie, la divination… soit les sciences exactes comme occultes. Ce savoir se transmettait de façon orale, de maître à disciple, et n’était jamais conservé par écrit.

A la différence des religions indiennes, connues grâce à leur mise à l’écrit, le druidisme antique est mal connu : la romanisation et la christianisation ayant fait leur œuvre, les druides ont progressivement disparu. Ils ont toutefois subsisté en Irlande jusqu’au Ve siècle au moins. On connaît seulement la tradition druidique ancienne à travers les chroniques d’auteurs grecs ou latins, la littérature irlandaise ou galloise produite à partir du VIIe siècle et l’archéologie. Et depuis peu les études sur le comparatisme indo-européen ont opéré des parallèles riches d’enseignements.

Quels sont éléments les plus probants qui étayent votre hypothèse ?

Ils sont extrêmement nombreux ! Je liste dans un tableau de plusieurs pages des ressemblances fonctionnelles, mythologiques et cosmologiques. Jusqu’à l’étymologie : le « uide » de druide renvoie à la même racine indo-européenne que celle du sanskrit « véda », soit « ueid », qui signifie le savoir au sens intégral.

En effet, druides et brahmanes sont avant tout les dépositaires du savoir. Il y a d’abord une symétrie dans les charges assumées par ces deux figures, leurs diversités et hiérarchies internes. Bernard Sergent parle de « constellation de personnages du sacré » : leurs domaines d’interventions sont tellement nombreux qu’une spécialisation s’opère. On trouve des prêtres chargés des invocations, des devins, des médecins, des historiens, des juges, des architectes…

Lire aussi Etre druide au temps du coronavirus.

La proximité concerne aussi les structures des sociétés dans lesquelles ces sages évoluent. Sur cet aspect, je m’appuie sur la célèbre « tripartition fonctionnelle » élaborée par Georges Dumézil (1898-1986), et dans laquelle les travaux de Bernard Sergent s’inscrivent. Il a en effet établi que de nombreuses cultures indo-européennes reposaient sur un découpage en trois grandes fonctions : l’une touchant à la religion et au sacerdoce, la deuxième à la guerre et à la royauté et la troisième à la production.

Chez les Indiens, ces fonctions sont respectivement remplies par les brahmanes, les kshatriyas et les vaishya. Pour l’Irlande, marquée par la culture celtique, ce furent les druid et les filid (druides), les flaith (guerriers), et les aithech ou aes dàna (les « gens d’art », artisans et producteurs). On retrouve cette même tripartition en Gaule celtique, sur le continent.

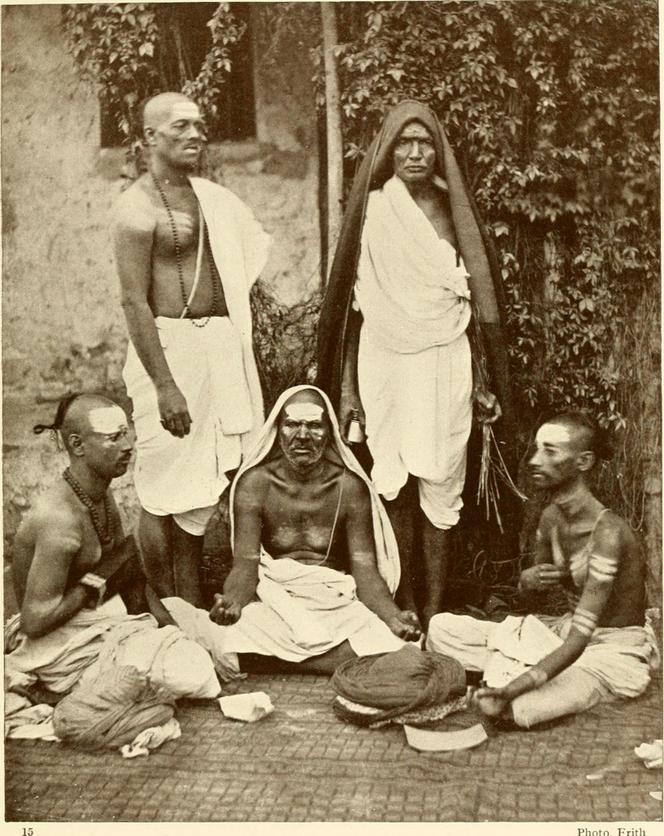

Image : Groupe de brahmanes pendant une cérémonie, photo tirée du livre « Indian myth and legend », par Donald Alexander Mackenzie, 1913. WIKIPEDIA

La proximité est enfin linguistique et littéraire : la comparaison entre les vieux textes irlandais et les textes védiques anciens montre qu’ils se rapprochent dans la forme (sentences concises et métaphoriques), le contenu (en particulier la louange au roi) et les règles de versification. Le suta védique (un poète de cour professionnel) est ainsi l’équivalent du barde gaulois (étymologiquement le « faiseur de louanges »).

Quelles sont les convergences entre druides celtiques et brahmanes indiens sur le plan des croyances métaphysiques ?

Elles sont également nombreuses. Le premier point sur lequel j’insiste touche à la notion d’âme – atma en Inde, anatia chez les Gaulois. Outre cette proximité étymologique, l’âme est dans chaque culture rapportée à l’idée d’un souffle vital. Celtes et Indiens adhèrent manifestement à un vitalisme, selon lequel nous serions tous baignés dans une énergie traversant l’univers et qui en anime chaque être et chaque chose.

Il est également intéressant de noter que cette âme est considérée comme immortelle : la vie physique n’est que le milieu d’un parcours dont la mort n’est pas la fin, mais une étape qui marque l’évolution de la conscience vers d’autres plans subtils ou « mondes ». Cela renvoie notamment aux notions de métempsychose ou de réincarnation [la métempsychose signifie le passage d’une âme d’un corps à un autre, quand la réincarnation ne concerne que la forme humaine], qui existaient chez les Indiens et les Celtes. La croyance en la réincarnation était vraisemblablement plus partagée par les Celtes. Cette conception impliquait l’idée que la vie future soit conditionnée par les actes de la vie présente, ce qui se rapproche de la notion de karma des Indiens. Ainsi, des croyances qui semblent a priori orientales sont en réalité aussi ancrées chez les Celtes.

Vous relevez aussi que ces deux croyances ont pour horizon un éveil spirituel…

L’éveil, finalité de plusieurs spiritualités orientales, signifie le basculement de conscience que peut connaître un individu lorsqu’il réalise qu’il n’est pas un être séparé des autres mais qu’il fait partie d’un ensemble dont tout participe – animaux, plantes, pierres… Cette sensation d’unité est une expérience de non-dualité entre soi et le monde, à la façon d’une vague qui semble exister par sa forme mais qui n’est que la partie d’un grand tout, l’océan.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés En quoi croyaient les humains préhistoriques ? Sur la trace des premiers grands récits mythiques

Cette conception se retrouve très distinctement dans la Bhagavad-Gita et dans le chant d’Amorgen, où s’exprime l’idée d’une conscience de l’unité de l’être avec le monde. Cette prise de conscience est très exactement celle de la réalisation de soi que recherchent les sages indiens, et probablement aussi les druides. Le Chaudron de poésie, un autre texte de la littérature celtique, fait précisément référence au cheminement spirituel qui conduit à un renversement de notre état intérieur à différents niveaux pour atteindre une sagesse supérieure.

Quelle est la vision du temps chez les druides et les brahmanes ?

Ces deux spiritualités développement une approche cyclique du temps, où création et destruction se succèdent. Druides et brahmanes ont en particulier des croyances similaires concernant l’origine du monde et sa fin marquant le renouveau d’un autre cycle. Le feu et l’eau sont symboliquement des éléments premiers dans ces conceptions, tant chez les Celtes que chez les Indiens.

« Ma démarche vise à montrer que la spiritualité fait aussi partie de notre héritage européen, tout comme les notions d’âme, de réincarnation, d’éveil spirituel »

Les Brahmana, traités relatifs au védisme, placent cette origine dans un « Embryon d’or » contenu dans un œuf cosmique flottant sur les eaux primordiales. Pour la tradition celtique, le monde naît d’un oursin fossile primordial qui est aussi un œuf cosmique. Dans les deux cas, l’origine cosmique est située dans une matrice première symbolisée par l’eau et qui est fécondée par un feu contenant l’étincelle vitale.

Ces conceptions se retrouvent en quelque sorte dans les notions contemporaines d’astrophysique que sont le Big Bang et le Big Crunch ou le Big Bounce : tout provient d’une explosion primordiale dans une matrice ignorée et s’achèvera dans un grand rétrécissement ou rebondissement.

Lire aussi Article réservé à nos abonnés Prêtresses, vestales, druidesses : ces femmes qui murmuraient à l’oreille des dieux

Que dit cette parenté possible entre druides et brahmanes des relations entre Orient et Occident ?

On a tendance à attribuer la sagesse et certaines conceptions spirituelles aux traditions venues d’Orient, à l’image de la mode du développement personnel qui met en avant la méditation, l’introspection intérieure ou le yoga. Ma démarche vise justement à montrer que la spiritualité fait aussi partie de notre héritage européen, tout comme les notions d’âme, de réincarnation et d’éveil spirituel : nous avons connu ces expériences en Occident. En ce sens, faire de l’Orient et de l’Occident deux entités isolées et étanches serait une erreur, car ces deux civilisations ont en partage, du moins dans les temps anciens, une même vision cosmique des êtres et de l’Univers.

Druides celtiques et brahmanes indiens. Aux sources d’un héritage indo-européen, de Mathieu Halford, avec la contribution de Bernard Sergent (Almora, 325 pages, 20 euros)